自作ゲーム紹介

自作ゲーム紹介 レスキューゲーム

↓ この「 GAME」アイコンこをクリックするとUnityで作成したゲームが起動します【ゲームの遊び方】・手の印のついたアイコンをドラッグして、はしごを穴の中に投げ入れます。 穴の中に入ると救出者とはしごが入れ替わり、救出者を上の方に移動し...

自作ゲーム紹介

自作ゲーム紹介  自作ゲーム紹介

自作ゲーム紹介  自作ゲーム紹介

自作ゲーム紹介  自作ゲーム紹介

自作ゲーム紹介  自作ゲーム紹介

自作ゲーム紹介  自作ゲーム紹介

自作ゲーム紹介  自作ゲーム紹介

自作ゲーム紹介  自作ゲーム紹介

自作ゲーム紹介  自作ゲーム紹介

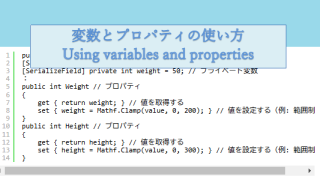

自作ゲーム紹介  C#プログラミング

C#プログラミング